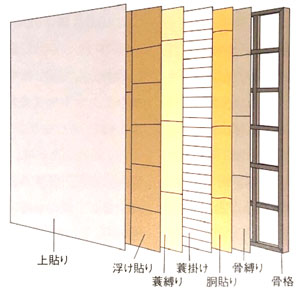

襖は、木の骨組みにる下張りの紙を何層も貼り重ねた上に、絵が描かれた紙が貼られています。紙や木は湿度の変化によって伸縮するので、湿度変化の影響を減らすためにこのような構造となっています。見えないところも大事な役割をはたしているのですね。

下地骨・二条城用(杉材)

長い年月が経つと、紙の伸び縮みの影響や木の骨組みの変形により、また上のお話のように人間がぶつかったりすることによって、絵が破れてしまうことも少なくありません。紙を食べる虫の被害もたびたびあります。

また、紙同士や紙と絵具を接着している接着材の劣化も避けられません。とくに、細かい粉にした鉱石や貝殻でつくられる顔料という絵具は、接着剤となっている膠の劣化によって、剥がれ落ちやすいものです。絵具がなくなってしまうと、せっかくの絵が台なしですね。現在の文化財修理では、なくなってしまった絵の表現を描き直すことはしません。

このような理由で、襖絵は定期的に修理を行う必要があります。大変ですが、昔の人が大切に襖絵を扱ってきたからこそ現在に伝わっているのです。現在も京都の二条城(重要文化財だけでも1000面近くもあります!)をはじめ、多くの襖絵が修理されています。

なお、襖絵だけでなく、彫刻、工芸品、古文書など美術工芸品の多くは、木、紙、絹などの弱い材料を、漆、膠や澱粉糊などの接着剤をつかって組み立てられています。このお城でも、掛軸や巻物、鎧、漆器、衣裳など蔵のなかに大切に保管され、定期的に「虫干し」をして点検を欠かしません。一度壊れてしまったら、元に戻らないものも多いことから、大切に取り扱い、適切な時に、適切な修理を行うことがとても重要になるのです。